Lui è seduto sempre allo stesso posto. Non importa a quale ora del giorno e della notte, lo troverete sempre lì, all’angolo di un ristorante, allo stesso tavolo, con un quaderno in mano. Qualche volta ci scrive delle cose, qualche altra le legge. Non sappiamo niente di lui, chi lo viene a cercare sa soltanto che è capace di esaudire desideri. Tutti i desideri: ricchezza, bellezza eterna, fede, sesso, salute, speranza. Alcune richieste sono semplici, altre più singolari ma tutte hanno un prezzo e il prezzo da pagare non è mai senza conseguenze. Angelo? Demone? Affabulatore? Psicologo? Filantropo? Qualcuno pensa che sia un mostro ma lui i mostri li nutre, dandogli soltanto quello che vogliono e chiedendo in cambio una ‘buona’ azione. Vogliamo tutti qualcosa. È il desiderio a farci umani, a fare di noi quello che siamo. È una sorta di verità generale, di parametro intangibile, atemporale, universale. L’assenza di desiderio, qualunque cosa sia, non esiste. Perché altrimenti verremmo al mondo?

Finché c’è desiderio, c’è la vita. Ma fino a che punto siamo disposti a spingerci per avere quello che vogliamo? Quello che vogliamo senza problemi ma mai senza conseguenze, ci rammenta l’uomo col quaderno che realizza desideri aprendolo e assegnando un compito all’occasionale avventore.

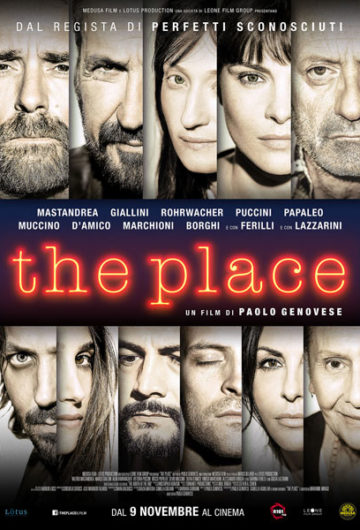

Nove personaggi che si avvicendano rapidi consumando un caffè e masticando fantasie, ambizioni, rimpianti. Hanno a disposizione una manciata di minuti, il tempo di formulare il desiderio, di definirne i contorni, precisarne il senso e la portata. Poi ricevono un compito da svolgere nel fuori campo. Il ritmo è sostenuto eppure quieto, niente accade se non il dialogo. Alcuna azione, alcuno sviluppo, alcuno atto esteriore. Tutto passa sul corpo degli attori, tutto si svolge in un interno, tutto riposa sulla suggestione. La dimostrazione del ‘compito’ scorre nelle conversazioni, nei confronti, nei dettagli che i personaggi riferiscono al loro unico interlocutore. E i loro dubbi, le loro esitazioni impattano lo spettatore più di un’azione in campo perché niente è più angosciante dell’immaginazione. Appassionato franco di interni (borghesi), Paolo Genovese sceglie di nuovo l’unità di luogo e di azione e adatta smaccatamente la serie straordinariamente minimalista di Christopher Kubasik (The Booth at The End). Serie che asseconda la sua naturale vocazione per un cinema teatrale.

A immagine di Perfetti sconosciuti, The Place sperimenta una scrittura filmica che conserva il teatro come spettacolo vivo, facendo respirare la finzione e la performance, lasciando conversare l’immagine teatrale, che si offre senza limiti allo sguardo, e il quadro cinematografico, che costringe il punto di vista. Convertito il salotto in ristorante, i suoi attori vivono il set come vivrebbero la scena, sono le loro performance a organizzare lo spazio, costruendo il proprio personaggio davanti alla macchina da presa.

Gravitanti intorno ai contenuti dei loro cellulari o all’orrore dei loro desideri, si fanno catalizzatori privilegiati di un accadimento, che per quanto registrato e consegnato per sempre alla dimensione del passato, si produce materialmente davanti agli occhi dello spettatore. Genovese concede loro una libertà di movimento più teatrale che cinematografica. Sono loro il marker che dà senso a uno spazio, che lo disegna e lo rende coerente proprio come accade a teatro con un gesto, un passo, un semplice movimento, sono loro ancora a svolgere da sé il ruolo che spesso è affidato a soluzioni di montaggio o a scelte registiche volte alla costruzione dello spazio filmico. Seguendo geometrie precise che li muovono dalla porta d’ingresso di una tavola calda al tavolo dell’uomo che non gli dirà mai il suo nome, in un crescendo di scontri e confronti che sfociano in una soluzione allargata, collettiva. Ma agli attori, tutti credibili a partire dal protagonista misterioso di Valerio Mastandrea che compone una performance ‘minima’, senza muoversi mai dal tavolo dove è costretto, con un’economia ridottissima di gesti, non corrisponde questa volta un’idea di messa in scena personale.

Genovese, sedotto come tutti dallo script originale gli soccombe senza riuscire a concepire un film che stia a sé rispetto al suo illustre referente. Non mancano i tentativi di dislocare col diner anche lo sfondo sociale, introducendo lo scarto, sottile ma efficace, che richiama l’emergenza del femminicidio in Italia, attraverso la storia del poliziotto di Marco Giallini che incrocia quella drammatica di Vittoria Puccini. Ma non basta. The Place non ‘eccede’ mai il suo punto di partenza, non aggiorna la sua tesi estetica ma la serve passivamente. Diversamente dal desiderio dei suoi personaggi, tutti compresi a interrogarsi sulle modalità pratiche per riuscire nell’impresa che testerà la loro umanità, l’idea e le ipotesi di Paolo Genovese non diventano un piano