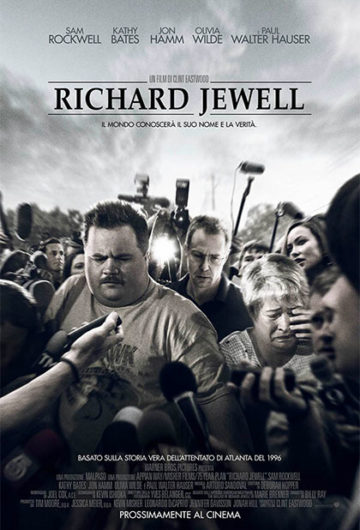

Atlanta, Georgia. Richard Jewell è un trentenne sovrappeso che vive ancora con la mamma e si considera un tutore della legge, ma in realtà svolge per lo più lavoretti di sorveglianza. Richard considera sua missione proteggere gli altri ad ogni costo: dunque, durante gli eventi che precedono le Olimpiadi del 1996, è il primo a dare l’allarme quando vede uno zaino sospetto abbandonato sotto una panchina. Questo fa sì che l’attentato dinamitardo del 27 luglio al Centennial Olympic Park abbia esiti po’ meno tragici di quelli previsti dall’attentatore, e Richard diventa l’eroe che aveva sempre sognato di essere: ma la sua celebrità istantanea non tarderà a rivoltarglisi contro e a farlo precipitare dal sogno all’incubo.

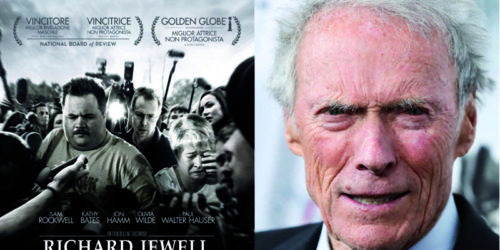

Basato sulla vera storia dell'”eroe di Atlanta” e su un articolo intitolato “American Nightmare”, Richard Jewell conta fra i suoi produttori Leonardo DiCaprio e Jonah Hill e dà modo a Clint Eastwood di attingere di nuovo alla realtà per affrontare il modo in cui, soprattutto negli Stati Uniti, un essere umano viene issato sull’altare e poi gettato nella polvere sulla base dello storytelling che gli viene costruito intorno.

Lo stesso Eastwood conosce bene la claustrofobia di sentirsi cucita addosso una narrazione che non corrisponde alla propria identità: ha impiegato anni a smarcarsi dall’immagine di attore di scarso spessore e acquisire credibilità come autore cinematografico. Persino politicamente la narrazione che lo riguarda è sempre stata poco aderente alla sua reale complessità.

Richard Jewell è una parabola su come i centri di potere – qui i mass media e l’FBI – procedano ottusamente ad appiccicare etichette e ad affibbiare ruoli, indipendentemente da quanto rispecchino la vera natura delle persone. Ed è proprio la verità che risiede in Richard Jewell, e che non corrisponde alla profilazione di lui fatta, il cuore pulsante di questa storia.

Eastwood compie una scelta davvero radicale, che verrà probabilmente equivocata da quel pubblico che lo vede ancora come un reazionario: ovvero quella di calare la vicenda in un immaginario cinematografico riconoscibile principalmente attraverso le sue maschere. Così Jon Hamm è un ispettore dell’FBI anni ’40 e Olivia Wilde interpreta la sua giornalista d’assalto come uno dei personaggi che hanno reso celebre Barbara Stanwick (e probabilmente indignerà chi si batte per una rappresentazione meno stereotipata e ingenerosa delle donne al cinema).

Clint invece punta il dito proprio sul modo in cui le persone trovano conforto in una narrazione ben codificata, nella quale fanno rientrare – o dalla quale espellono – le sfaccettature della natura umana. Anche l’avvocato del film, Watson Bryant, è un archetipo cinematografico: il cane sciolto, che agisce da solo e ha accanto una donna vera che lo ama sul serio – uno che legge Larry McMurtry e “crede a ciò che crede”, non a ciò che gli viene raccontato.

È lui l’alter ego di Eastwood, mentre il protagonista che dà il titolo al film è solo una cartina di tornasole per raccontare un mondo in cui l’oscurità sta sempre dietro l’angolo: non a caso sono innumerevoli le scene in cui l’oscurità lambisce i margini dell’inquadratura, pronta ad inghiottire ciò che è flebilmente illuminato al centro.

Il “Repubblicano” Clint ci mette in guardia conto il rischio di trasformare il mondo in uno stato di polizia e di “diventare uno stronzo se ti danno il ruolo del tutore dell’ordine”. E moltiplica all’infinito i suoi schermi mescolando innumerevoli tecniche di ripresa per rappresentare un’epoca in cui le versioni della verità si confondono, si rafforzano o si annullano fuori da qualsiasi logica o ragione: un mondo popolato da figuranti, in cui basta corrispondere allo stereotipo al momento impopolare per finire alla gogna.